引言:Jim Cramer是谁?为何有人爱他有人恨他?

吉姆·克莱默(Jim Cramer)是财经媒体界极具争议的标志性人物,他通过CNBC的《疯狂金钱》节目彻底改变了金融信息的传播方式。他以充满活力的主持风格,将原本枯燥的股市分析转化为一场融合声音效果、夸张表演和热情口号的电视盛宴,让数百万观众重新认识了投资。这种独特的传播模式使他成为美国家喻户晓的财经名人——截至2025年,其电视节目已连续播出20年,平均每集吸引12.7万观众,社交媒体账号拥有超过220万粉丝,影响力渗透到电视、书籍、专栏等多个领域。

然而,克莱默的双重身份始终是争议焦点:他究竟是普及金融知识的教育者,还是为博眼球的表演者?支持者认为,他用通俗语言拆解专业术语,帮助散户掌握市场逻辑,真正实现了“让投资不再可怕”的使命;批评者则指责他用棒球棒、“Booyah”口号等戏剧化包装掩盖了投资建议的草率,甚至嘲讽其前后矛盾的立场——比如从唱衰比特币到称其为“技术奇迹”的反复横跳——让观众难以辨别娱乐与专业分析的边界。

本文将深入解析克莱默的职业生涯:从对冲基金经理到财经媒体明星的跨界转型之路,那些让他封神的精准预言(如苹果、英伟达的长期看涨)与沦为“反向指标”的致命误判(如贝尔斯登破产前的力挺),以及他在加密货币、贸易政策等领域引发的激烈争论。通过这场对“克莱默现象”的全面透视,我们或许能更清晰地理解金融传播娱乐化时代的机遇与陷阱。

从华尔街到聚光灯:他是如何打造"疯狂金钱"帝国的?

1. 揭秘Cramer从对冲基金经理到电视明星的跨界转型

在成为财经媒体标志性人物之前,Jim Cramer已在华尔街积累了深厚资历。1987年至2001年,他管理着自己的对冲基金Cramer·伯科维茨,创下平均年回报率24%的战绩。1996年,他与人共同创立金融新闻网站TheStreet.com,成为早期将财经分析推向大众的线上平台之一。2005年,Cramer从交易大厅转向电视荧屏,推出CNBC节目《疯狂金钱》,完成了从专业投资者到媒体人的关键转型。这一跨界并非偶然——他此前在金融领域的实战经验与内容创作能力,为其后续的媒体帝国奠定了基础。

2. 解析《疯狂金钱》节目将金融知识娱乐化的创新模式

不同于传统财经节目的严肃风格,《疯狂金钱》以"投资指南+金融马戏"的混合模式颠覆了行业规则。Cramer通过"Booyah!"等标志性口号、闹钟与棒球棒等道具,以及快速切换的音效和图表,将枯燥的股票分析转化为生动表演。节目设置选股讨论、市场趋势解读和现场观众电话互动环节,把基本面分析、趋势判断等专业内容包裹在娱乐化外壳中,让普通投资者能在趣味中理解市场逻辑。这种"教学+娱乐"的融合策略,使原本小众的股市话题进入主流视野,截至2024年7月,节目平均每集吸引约12.7万观众,成为CNBC收视率最高的节目之一。

3. 展示其媒体帝国延伸:书籍专栏与社交媒体的全方位布局

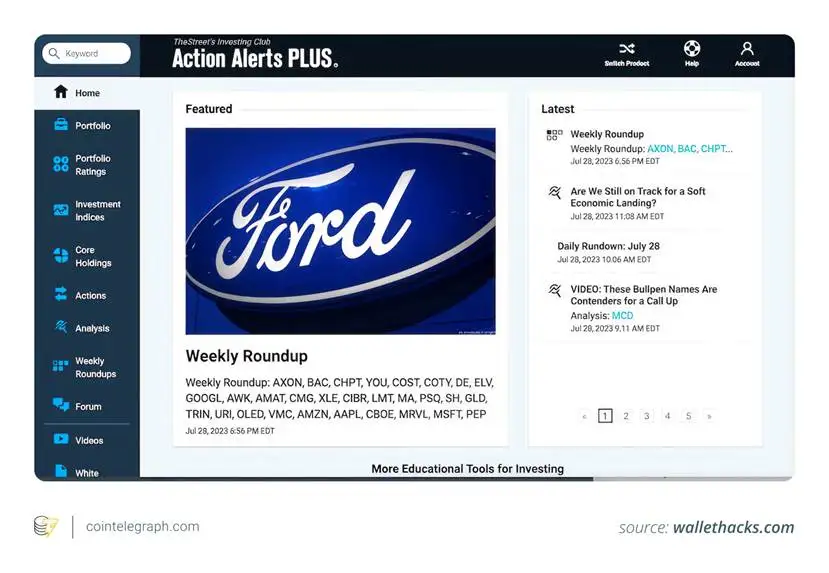

《疯狂金钱》的成功仅是Cramer媒体版图の起点。在电视领域,他同时担任CNBC《华尔街快讯》联合主播﹔文字创作方面,他撰写了《真金》《重回平衡》等多本畅销书,持续输出投资方法论。数字时代,他通过社交媒体扩大影响力——截至2025年4月,其X账户粉丝数突破220万,成为实时分享市场观点的重要渠道。早期创立的TheStreet.com至今仍是财经新闻领域的重要平台,而Action Alerts PLUS投资组合服务则将内容影响力转化为实战工具。从电视节目到书籍、从专栏到社交媒体,Cramer构建了覆盖多渠道的财经内容生态,实现了对散户投资者的全方位触达。

他的选股魔法:三招教你抓住市场脉搏?

1. 拆解基本面分析、趋势判断与新闻解读的三维投资框架

Cramer的选股体系建立在三个核心维度上:公司基本面分析聚焦收益、收入增长和利润等财务指标﹔市场趋势判断关注宏观经济走向、行业发展动态及企业领导力﹔新闻解读则追踪影响投资者情绪的关键事件,如新技术突破、消费习惯变迁或全球局势变化。他擅长将这三方面结合,形成对股票价值的综合评估,帮助普通投资者理解复杂的市场逻辑。

2. 揭示用棒球棒和"Booyah"口号包装专业术语的传播技巧

为了让枯燥的金融知识更易被大众接受,Cramer开创了独特的"娱乐化教学"模式。他在节目中挥舞棒球棒、使用"Booyah!"等标志性口号,配合音效和生动比喻,将晦涩的专业术语转化为观众熟悉的日常语言。这种将华尔街分析报告"翻译"成通俗表达的能力,让投资知识从严肃的财经专栏走进了普通家庭的客厅。

▌Cramer选股方法图示

3. 透视Action Alerts PLUS投资组合背后的实战策略

作为其投资建议的延伸,Cramer通过TheStreet的"Action Alerts PLUS"时事通讯,将理论框架落地为具体的实战策略。该组合不仅分享实时交易信息和市场见解,还展示了他如何根据基本面、趋势和新闻动态调整持仓。这种"教学+实操"的模式,让观众能直观看到他的分析如何转化为具体投资决策,成为连接理论与实践的桥梁。

封神时刻:哪些神准预测让他登上投资神坛?

1. 苹果十倍股预言:从iPod到iPhone的生态投资论

Jim Cramer在2000年代中期便坚定看好苹果,他强调其的生态系统优势以及史蒂夫·乔布斯、蒂姆·库克领导下的持续创新力,多次呼吁投资者长期持有。这一判断最终转化为惊人回报:苹果股价从2005年3月7日的1.53美元,攀升至2025年3月7日的239.07美元,成为名副其实的"十倍股"。

2. 英伟达AI革命先知:十年百倍涨幅的前瞻性判断

Cramer早早洞察到英伟达在人工智能与游戏芯片领域的潜力,他主张将其视为成长型标的而非单纯的半导体公司,并持续强调AI技术对下一代产业的驱动作用。2015年12月28日,英伟达股价仅为0.8086美元,到2025年3月6日已飙升至110.56美元,十年间实现百倍涨幅,印证了他对科技趋势的精准把握。

3. 亚马逊云服务逆袭:在质疑声中捕捉AWS爆发潜力

当市场普遍质疑亚马逊盈利能力时,Cramer却看到了其长期价值。他特别指出,杰夫·贝佐斯的战略眼光与亚马逊网络服务(AWS)的潜力将重塑公司盈利结构。最终,AWS成为亚马逊的核心利润引擎,推动公司股价从2009年1月的2.94美元上涨至2025年2月的212.28美元,在质疑声中完成逆袭。

翻车现场:哪些致命误判成就了"反向指标"神话?

Jim Cramer的投资建议并非总能命中靶心,几次备受瞩目的误判不仅让投资者蒙受损失,更催生了市场对其"反向指标"的调侃。这些案例揭示了即使经验丰富的财经评论员,也可能在市场转折点上出现致命误判。

1. 贝尔斯登破产预言:金融史上最大乌龙事件始末

2008年初,当市场对贝尔斯登的财务健康状况疑虑丛生时,Cramer在《疯狂金钱》节目中公开建议观众"不要卖掉贝尔斯登"。然而,这一信心喊话话音未落,这家投行便因高风险抵押贷款支持投资的崩塌而迅速破产,成为2008年金融危机的标志性事件之一。这一"反向神预测"被广泛视为他职业生涯中最严重的失误,也让市场开始质疑其对系统性风险的判断能力。

2. Meta元宇宙陷阱:从力挺到道歉的戏剧性反转

2022年Meta(前Facebook)股价因元宇宙巨额投入、盈利疲软及广告商撤资而持续暴跌时,Cramer仍坚定建议投资者买入。但股价的进一步下滑迫使他不得不公开改口,承认自己"看走了眼"。这场从力挺到道歉的戏剧性反转,不仅让追随其建议的投资者遭受损失,更凸显了他对科技公司战略转型风险的误判——过度乐观地低估了元宇宙投入的短期阵痛与市场信心的崩塌速度。

3. Coinbase加密赌局:高估交易所抗风险能力的代价

2022年加密货币市场陷入"凛冬",比特币等主流币种价格大幅下挫之际,Cramer却对加密货币交易所Coinbase表达了乐观立场。他显然高估了Coinbase在行业下行周期中的抗风险能力——随着加密市场流动性枯竭、交易活跃度骤降,Coinbase股价同步暴跌,印证了他对加密行业系统性风险的误判,也让投资者意识到,即便是头部交易所也难以在市场寒冬中独善其身。

加密货币过山车:从'数字黄金'到'投机无稽'的反复横跳

Cramer对加密货币的立场堪称市场情绪的"晴雨表",其观点随时间推移发生显著演变。2017年前后,他对比特币等数字资产持怀疑态度﹔2020-2021年加密市场繁荣期,态度逐渐缓和不仅投资比特币和以太坊,还将比特币称为"数字黄金"认可区块链技术的潜力及加密货币在金融创新中的作用。然而,2022年加密市场暴跌时他转向批评立场,建议投资者规避高风险加密投资,将小众币种斥为"投机无稽之谈"。2023年10月,他进一步表达看跌观点,透露已于2021年中国打击加密矿工时出售大部分比特币,这与保罗·都铎·琼斯等比特币支持者形成鲜明对比。直至2024年3月,立场出现戏剧性反转,公开宣布比特币作为"技术奇迹"将长期存在,并承认自己持有加密货币。

在监管态度上,Cramer始终表现出矛盾性——既看到加密创新价值,又强调风险防控的必要性。他对不受监管的加密平台持谨慎态度,持续呼吁更严格的行业监管,认为这是保护投资者、防范欺诈和市场混乱的必要"防火墙"。这种既要鼓励金融创新又需建立安全边界的双重立场,反映了传统金融人士对加密领域的典型认知冲突。

2025年初,Cramer发布最新加密投资观点,将数字资产纳入宏观经济考量框架。他明确表示仍持有加密货币,认为其价值逻辑具备合理性,并特别指出对国债的担忧将持续影响投资决策。在此背景下,黄金与比特币这类非主权资产的配置意义凸显。尽管长期推荐这两类资产常遭投资者批评,他仍坚持将加密货币视为宏观风险对冲组合的组成部分。

特朗普关税风暴:他给投资者的生存指南是什么?

1. 解读"小城镇衰落论"背后的贸易保护主义逻辑

Cramer对特朗普关税政策持坚定支持态度,其核心逻辑源于对自由贸易的批判。他认为,过度追求廉价进口商品损害了美国经济根基,直接导致小城镇商业凋零和就业流失。在他看来,关税措施是扭转这一趋势的必要手段,能够保护本土产业并重塑区域经济活力。

2. 揭示"不恐慌不贪婪"投资心法的实操案例

面对关税政策波动,Cramer提出了情绪管理的核心原则。在特朗普宣布暂停90天大部分互惠关税(不含中国)后,他明确建议投资者避免两种极端行为:既不恐慌性抛售,也不盲目贪婪抄底。"从来没有人恐慌地赚过一分钱,"他在节目中强调,历史数据显示股东的大部分年度回报往往来自几个关键交易日,保持理性是把握机会的前提。

3. 分析政策不可预测性下的"动态调仓"应对策略

Cramer特别指出特朗普政策的不确定性特征。尽管政策反复可能引发市场波动,他认为投资者需建立"动态适应"思维——密切关注政策对股市的实际影响,若策略明显损害市场信心,决策者可能被迫调整方向。这种基于政策反馈的灵活调仓思路,被他视为应对不确定性的关键策略。

交易员的愤怒:为何说他是市场的"人肉反向指标"?

1. 深度剖析"反向Cramer法则"诞生的三大诱因

"反向Cramer法则"的流行并非偶然,其背后存在三大核心驱动因素。首先是历史误判的累积效应——Cramer多次做出与市场走势严重背离的预测,例如2008年力挺濒临破产的贝尔斯登,2022年加密货币暴跌期间看好Coinbase却遭遇股价持续下滑,这些标志性失误让投资者开始质疑其判断的可靠性。其次是立场反复的矛盾性,他的观点常随市场波动剧烈转变,如比特币从"糟糕投资"到"技术奇迹"的180度转弯,这种摇摆让交易者难以信任其长期逻辑。最后是社交媒体的推波助澜,X、Reddit等平台将其错误预测剪辑成模因,"反着Cramer操作"逐渐从戏谑调侃演变为散户群体的投资暗号,加速了这一法则的病毒式传播。

2. 揭露节目效应引发的散户跟风炒作现象

Cramer的节目效应常引发典型的散户跟风炒作循环。当他在《疯狂金钱》中推荐某只股票时,大量缺乏专业分析能力的零售投资者会迅速涌入,推动股价在短期内出现非理性飙升。这种由媒体曝光驱动的上涨往往缺乏基本面支撑,一旦炒作热度消退,股价便会快速回落,导致后知后觉的散户高位套牢。批评者指出,这种"Cramer行情"本质上是情绪驱动的短期泡沫,不仅扭曲了市场正常定价机制,也让普通投资者成为波动的牺牲品——正如部分交易员所言:"他的推荐像一场短暂的烟火秀,好看但烫手。"

3. 解密加密社区对其"传统媒体老顽固"的尖锐批评

在加密货币领域,Cramer的评价尤为负面,核心批评集中在两点。一是立场的反复无常:他早期对比特币的怀疑态度、2021年称其为"数字黄金"、2022年暴跌时斥为"投机无稽"、2024年又改口赞其"技术奇迹",这种频繁转向被加密社区视为缺乏深入研究的表现。二是被贴上"传统媒体老顽固"标签,许多加密从业者认为他代表着过时的金融思维——既依赖中心化媒体的话语权,又对去中心化市场的底层逻辑缺乏理解,其观点喧闹且保守,与加密货币倡导的开放、透明理念格格不入。即便他后期承认持有加密货币,仍未能扭转这种"脱节"印象。

传奇仍在继续:Jim Cramer现象背后的金融传播革命

1. 透视娱乐化财经教育的利弊边界

Jim Cramer通过《疯狂金钱》开创的娱乐化财经教育模式,本质上是一把双刃剑。其核心优势在于打破专业壁垒——用棒球棒道具演示市场趋势、以"Booyah"等口号简化投资逻辑,将复杂的华尔街术语转化为普通人可理解的语言表演。这种方式成功吸引数百万观众参与股市讨论,但争议同样显著批评者指出他高能量的风格模糊了娱乐与教育的界限例如过度依赖戏剧化表达可能导致散户投资者做出情绪驱动而非理性的决策,而"哗众取宠“论则质疑其用表演包装建议的本质是否背离教育初衷支持者则认为节目通过生动形式降低了投资门槛,尤其对缺乏金融背景群体具有启蒙价值。

2. 探讨个人影响力与市场风险共生关系

Cramer现象凸显个人媒体影响力与市场风险的深度绑定。数据显示其节目《疯狂金钱》单集平均吸引12.7万观众,X平台粉丝超220万,这种传播力足以引发市场短期波动交易员指控其公开推荐常导致散户资金涌入特定股票,造成股价短暂飙升后因炒作退潮而下跌这直接催生"反向Cramer"文化甚至202年出现对赌其选股建议ETF(SJIM),侧面印证影响力已形成系统性市场风险这种共生关系的矛盾在于他既需要维持足够声量以实现教育目标,又必须承担大规模受众跟风操作带来的潜在反噬 。

预测AI时代这类财经网红的进化方向

尽管原文未直接提及AI时代趋势,但从Cramer现有模式可窥见财经网红的可能进化路径。其通过电视节目书籍、社交媒体构建的多平台矩阵未来或进一步整合实时数据可视化与交互式内容,类似TheStreet早期在线财经新闻创新的升级同时,面对"反向指标"争议,市场可能催生更多基于其历史预测数据的算法工具,帮助受众过滤情绪化表达、聚焦理性分析。而加密货币领域对其"传统媒体老顽固"的批评则暗示去中心化平台或推动财经网红向更透明、社区协作的方向转型,但核心仍需平衡专业性与传播效果的永恒命题。