到2050年,比特币有望成为全球主要储备货币之一。这一预测基于三个关键因素:首先,现行储备货币体系正面临信任危机,美元等传统货币的主导地位因发行国经济实力下滑和财政纪律松弛而动摇;其次,比特币独特的产权保障和稳健货币政策为其提供了法定货币无法比拟的优势;最后,第二层(L2)扩容技术的突破将解决比特币长期面临的可扩展性难题。

比特币的崛起路径已经清晰可见:通过L2技术实现每秒数百万笔交易的处理能力,使其能够支撑全球贸易结算需求;凭借去中心化架构和固定供应量特性,成为对抗通胀的可靠价值储存手段;更重要的是,比特币的中立性为发展中国家提供了不依赖美元体系的金融自主权。当前已有73个L2项目在推进比特币扩容,其中闪电网络、侧链和Rollup等技术路线最受关注。

作为数字时代的"健全货币",比特币完美契合了储备货币所需的四大特质:无需信任的运作机制、政治中立性、不可篡改的货币政策以及绝对的产权保障。这些特性使其特别适合作为国际贸易结算工具和央行储备资产。根据模型测算,到2050年比特币有望占据全球跨境支付的10%份额,各国央行持有的比特币资产比例可能达到2.5%。

290万美元不是梦?核心数据大揭秘

根据最新研究预测,到2050年比特币价格可能达到惊人的290万美元。这一预测基于以下几个关键数据点:

- 价格预测:通过货币流通速度方程计算,比特币价格有望达到290万美元,对应总市值61万亿美元。这一计算考虑了全球经济增长、投资者需求及交易量等因素。

- 贸易结算占比:预计比特币将处理全球10%的国际贸易和5%的国内贸易结算,合计占比达到15%。这种采用率将使其成为重要的国际支付手段。

- 央行储备:各国中央银行可能将2.5%的资产配置为比特币,这将大幅提升其作为储备资产的地位。

- L2生态价值:采用类似以太坊L2的估值框架,比特币第二层解决方案的总价值可能达到7.6万亿美元,约占比特币总市值的12%。

这些预测建立在比特币逐步解决可扩展性问题的基础上,特别是通过第二层技术方案。随着比特币在产权保障和货币政策稳定性方面的优势得到认可,其作为全球储备货币的潜力正在显现。值得注意的是,这些数字反映了在比特币成功解决当前技术挑战并实现大规模采用的前提下的潜在情景。

老货币体系崩塌倒计时:谁将接棒新王?

当前国际货币体系正面临前所未有的信任危机。以美元、欧元、英镑和日元为代表的传统储备货币正经历三重打击:

首先,美欧日等发达经济体的全球GDP份额持续下滑。数据显示,1980-2023年间,欧盟GDP占比从29%降至16%,日本更是从17%暴跌至4%。这种经济实力的相对衰退直接影响了其货币的国际地位。

其次,财政赤字问题日益严峻。日本政府债务占GDP比例从1980年的47.8%激增至2023年的251.8%,欧盟同期也从66%升至89%。基准情景预测显示,到2050年这些国家的利息支出将占GDP的5%以上,其中日本可能高达10%。

第三,地缘政治和产权保障问题加剧了信任危机。2009-2022年间,美国制裁实体数量激增529%,OFAC制裁名单从17页膨胀至825页。同时,国内产权保护也在弱化,资产冻结案例频发,法治环境受到质疑。

这些结构性问题的叠加,导致四大货币在跨境支付中的份额预计将从2023年的86%降至2050年的64%。历史经验表明,当一种货币的发行国经济实力衰退、财政纪律松弛、产权保障弱化时,其国际地位必然随之衰落。这正是当前国际货币体系面临的系统性风险。

信任重构之战:货币体系的生死时速

国际货币地位的稳固依赖于三大核心支柱:经济规模、财政纪律和产权保障。历史经验表明,货币体系的演变往往遵循"经济实力决定货币地位"的规律。从金本位制到布雷顿森林体系,再到如今的美元主导体系,每次变革都伴随着全球经济格局的重组。

当前美元体系正面临前所未有的脆弱性。数据显示,1980-2023年间,欧盟在全球GDP中的份额从29%降至16%,国防开支占比从25%降至14%;同期日本GDP份额从17%骤降至4%,政府债务/GDP比例却激增426%至251.8%。这些结构性衰退直接导致欧元和日元在国际支付中的使用率持续下滑。

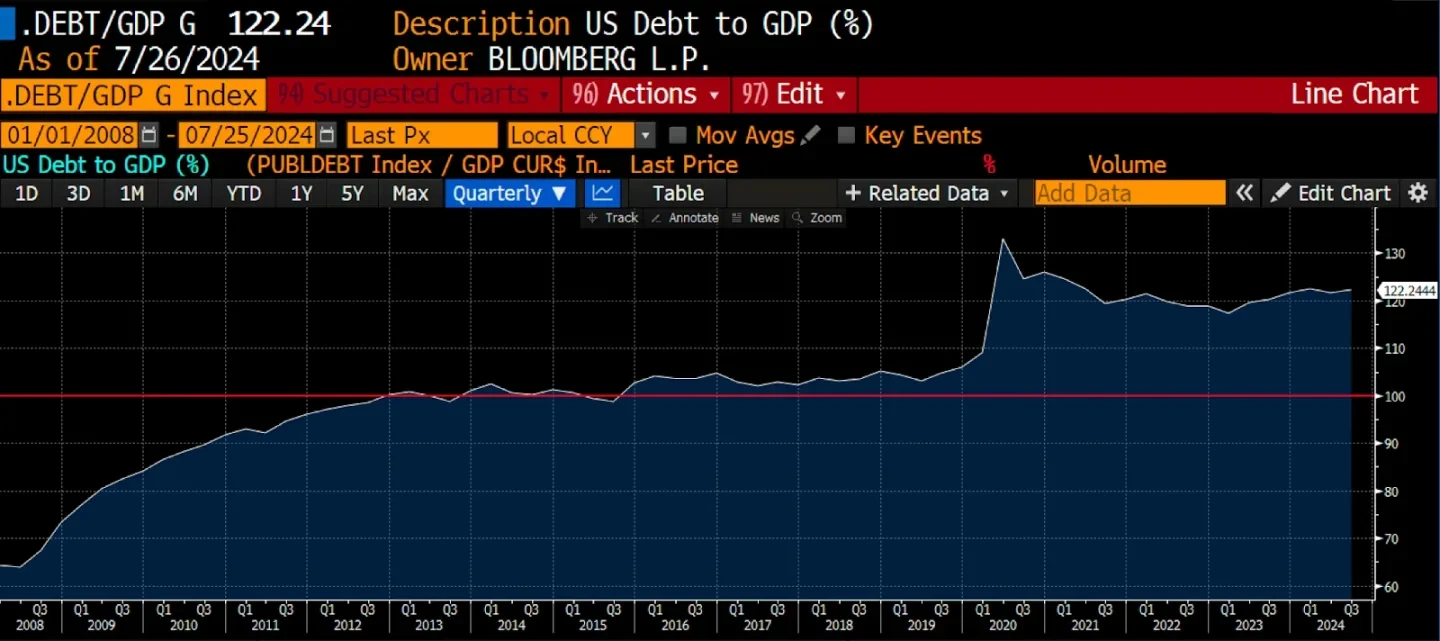

更令人担忧的是美元体系的内在矛盾:美国债务/GDP比例持续攀升,基准情景预测到2050年联邦债务利息支出将占GDP的8%。与此同时,美国制裁实体数量自2009年以来激增529%,产权保障的信任度正在全球范围内持续衰减。这种"财政赤字+地缘政治"的双重打击,正在加速现有货币体系的信任危机。

历史转折点已经临近。我们的模型预测,到2050年,"四大货币"在跨境支付中的份额将从86%降至64%。这个空白期正是新货币体系崛起的窗口期,而比特币凭借其不信任机制、中立属性和固定供应量等特性,正在成为最有力的竞争者。货币体系的重构已进入倒计时,这场信任之战的结果将重塑全球金融格局。

四大天王陨落记:美元霸权终结者

当前国际货币体系的四大支柱——美元、欧元、英镑和日元正面临系统性危机。发达国家的人口老龄化正在加速,预计到2050年,日本65岁以上人口比例将高达39%,欧盟主要经济体也将面临类似挑战。这种人口结构变化直接导致经济增长乏力,IMF预测发达国家的经济增速将长期低于发展中国家。

财政状况的恶化同样触目惊心。日本政府债务占GDP比例已从1980年的47.8%飙升至2023年的251.8%,同期欧盟从66%升至89%。我们的基准情景预测显示,到2050年,美日等国的政府债务利息支出将吞噬GDP的5-10%。更令人担忧的是,这种财政恶化伴随着政治短视——即便在经济繁荣期,主要经济体仍维持巨额赤字,因为削减开支被视为"政治自杀"。

地缘政治因素进一步削弱了传统储备货币的吸引力。2009-2022年间,受美国制裁的实体数量激增529%,2022年达到2,796个。这种"武器化"的货币政策使全球31.6%人口所在的国家面临不同程度的美元制裁,促使各国寻求替代方案。

多重压力下,我们预测到2050年,四大货币在跨境支付中的份额将从2023年的86%降至64%。这个空白正被人民币、区域本币结算网络和比特币填补,预示着国际货币体系即将迎来根本性重构。

财政悬崖警告:债务风暴即将来袭

当前主要储备货币国家正面临严峻的财政挑战。根据基准情景预测,到2050年,日本和美国的政府债务支付将分别达到GDP的10%和8%,年均超过5%。这一预测尚未考虑未来可能发生的重大危机事件,如过去25年间美国因恐怖袭击、金融危机和疫情累计增加的债务相当于GDP的85%。

利率上升将进一步加剧财政压力。我们假设平均利率维持在3-4%的乐观区间,但随着债务偿还成本增加,全球债券投资者很可能会要求更高回报。更令人担忧的是,即便在经济强劲增长时期,发达国家政府赤字依然居高不下,因为削减开支被视为政治自杀。

结构性成本膨胀问题尤为突出。在医疗、教育和国防等领域,官僚机构不断扩张导致解决方案成本飙升。以美国为例,每英里耗资40亿美元的地铁线路、360亿美元的高速铁路项目,以及无法投入实战的濒海战斗舰,都反映出政府支出的低效问题。这种"财政癌症"正在持续侵蚀主要经济体的长期生产力。

政治博弈使情况雪上加霜。发达国家的治理模式越来越倾向于解决昂贵的官僚管理问题,而非寻求成本效益方案。利益集团驱动的管理模式创造了一种反常激励:机构扩张成为提升薪资和职位的手段,而非解决问题的途径。反毒品、无家可归等社会问题已演变成数十亿美元的产业,依赖问题持续存在而非真正解决。

产权保卫战:货币信任崩塌的致命伤

近年来,国际货币体系的信任基础正面临前所未有的挑战。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁实体数量从2009年到2022年激增529%,达到2,796个。这种制裁手段的频繁使用正在动摇全球对美元体系的信心。

典型案例显示,2022年美欧冻结了俄罗斯3000亿美元外汇储备,这一行动引发了广泛担忧。目前全球有35个国家受到不同程度的美元制裁,覆盖全球31.6%的人口和22%的GDP。这种任意冻结资产的行为正在促使各国寻求替代方案。

在国内层面,产权保护同样面临侵蚀。美国法院近期出现多起争议判决,包括单方面取消合同义务、无受害方情况下处以巨额罚款等案例。更令人担忧的是,国家安全、征用权和民事资产没收等理由正被越来越多地用于限制财产权。

这种全球性的产权危机正在催生信任重构。数据显示,人民币在SWIFT系统中的交易占比已从2023年的2.3%升至2024年的4.52%。印度、沙特等国也开始建立本币结算系统,试图减少对传统储备货币的依赖。

产权保障是货币信任的基石。当这一基础被动摇时,国际货币体系的重构就不可避免。比特币等具有不可篡改产权属性的新型资产,正因此获得越来越多的关注。

多极货币时代:人民币崛起与区域联盟

人民币国际化进程正在加速推进。最新数据显示,中国已与沙特阿拉伯、海湾国家、玻利维亚、厄瓜多尔和巴西等多个国家达成协议,使用人民币结算双边贸易。目前人民币在中国国际贸易结算中的使用量已超越美元,2024年4月通过SWIFT系统进行的所有交易中,人民币占比达到4.52%,几乎是2023年同期的两倍。

新兴市场国家正在积极构建本币结算网络。印度已与马来西亚等国达成协议使用卢比购买石油并结算贸易,同时还与其他九个央行建立了本币结算系统。俄罗斯作为典型案例,其莫斯科证券交易所已停止美元和欧元交易,主要大宗商品生产商转而发行人民币计价债券。

能源出口国正加速货币转型。沙特阿拉伯在2023年宣布愿意接受美元之外的货币定价石油,并加入了中国主导的央行数字货币项目。俄罗斯石油公司则通过人民币债券融资,部分印度炼油商也开始使用人民币支付石油采购费用。

预计到2050年,全球货币体系将呈现多极化格局。人民币在全球储备中的比重可能增至约12.5%,新兴市场货币在央行储备中的占比将从3%增至7.5%。与此同时,比特币等新型数字货币预计将占据23%的市场份额。这种转变将显著改变当前由美元、欧元、英镑和日元主导的国际货币体系格局。

比特币的王座密码:储备货币的完美基因

比特币之所以具备成为世界储备货币的潜力,源于其独特的四大核心特性:

不信任机制设计

比特币通过数学算法而非人类权威来运作,彻底消除了对中介机构的依赖。其区块链网络由全球节点共同维护,任何交易都需要经过密码学验证和全网共识,确保系统无需信任任何单一实体也能安全运行。

政治与经济中立性

比特币协议对所有用户一视同仁,不受国家边界或政治立场影响。这种中立性使其成为国际交易中理想的结算工具,尤其适合那些担心现有金融体系存在偏见的国家和企业。

刚性货币政策

比特币总量恒定为2100万枚,发行速率通过算法严格调控。这种可预测的货币供应与央行随意印钞形成鲜明对比,为持有者提供了对抗通胀的坚实保障。

不可剥夺的产权保障

比特币通过公私钥加密体系确保资产所有权。只要用户保管好私钥,其比特币资产就无法被冻结或没收。这种技术实现的产权保护,在当前频繁出现资产冻结的国际环境中显得尤为珍贵。

货币宗教属性

比特币已经发展出类似宗教的忠实追随者群体,他们不仅认同其技术理念,更将其视为对抗传统金融体系的信仰。这种文化认同正在全球范围内形成强大的网络效应,推动比特币向"健全货币宗教"的方向演进。

支付革命前夜:比特币的 scalability 挑战

比特币要成为主流支付工具,必须解决四大关键挑战:

- 处理速度瓶颈:当前比特币网络每秒仅能处理7-15笔交易,每个区块确认需要10分钟,完成最终确认通常需要5-6个区块。相比之下,SWIFT系统每天处理4500万条信息,CHIP系统每天处理3.5亿笔交易,差距悬殊。

- 智能合约功能缺失:比特币网络不支持复杂的智能合约编程,这限制了其在银行业务、交易执行和托管服务等金融场景的应用。用户不得不依赖中心化机构来弥补这一缺陷,但这也削弱了比特币的去中心化特性。

- 设计理念的取舍:比特币开发者有意保持网络简单,避免引入可能带来安全风险或中心化倾向的复杂功能。这种保守策略虽然确保了网络稳定性,但也制约了其扩展性。

- 中心化妥协方案:为应对扩展性问题,市场上出现了如wBTC等中心化解决方案。这些方案通过锁定比特币并发行代币来提升流动性,但带来了交易对手风险,且无法为比特币矿工创造收入。

这些挑战反映了比特币在"不可能三角"(去中心化、安全性、可扩展性)中的艰难平衡。尽管第二层解决方案正在快速发展,但要满足全球金融体系的需求,比特币仍需在技术上进行重大突破。

黄金启示录:数字货币的进化之路

黄金作为曾经的国际储备货币,在现代金融体系中逐渐被边缘化,这主要源于其四大固有缺陷:物理运输的高成本与安全隐患、难以分割的特性限制了小额交易、缺乏与现代金融系统的兼容性,以及无法支持复杂的金融工具。这些局限性使得黄金难以满足数字经济时代的需求。

相比之下,比特币完美解决了这些问题。作为纯数字资产,比特币可以轻松实现全球即时转移,支持任意分割(最小单位达0.00000001 BTC),并天然兼容电子支付系统。更重要的是,比特币的可编程特性为金融创新提供了无限可能,通过智能合约可以实现自动执行的复杂金融协议,这是黄金完全无法企及的。

在安全性方面,比特币通过密码学技术实现了质的飞跃。区块链的分布式账本技术确保了交易记录的不可篡改性,非对称加密保护了资产所有权,工作量证明机制则维护了网络的抗攻击能力。这些技术创新使得比特币在保持去中心化的同时,提供了远超传统黄金的安全保障。

比特币的这些数字属性优势正在重塑人们对价值存储和交换媒介的认知。它既保留了黄金的稀缺性和抗通胀特性,又克服了实物资产的物理限制,为数字货币的进化指明了方向。

L2革命:比特币的扩容进化论

比特币网络面临的核心挑战是可扩展性问题。当前比特币每秒只能处理7-15笔交易,远不能满足全球金融需求。为解决这一瓶颈,社区开发了多种第二层(L2)扩容方案,主要分为中心化和去中心化两类。

中心化方案wBTC的优劣势

wBTC是最典型的中心化解决方案,由BitGo等机构托管比特币并发行等值代币。这种模式允许比特币在其他区块链(如以太坊)上流通,目前已有约100亿美元的比特币被包装为wBTC。但该方案存在明显缺陷:用户必须信任托管方不会挪用或重复抵押比特币,且这种链下交易不会为比特币网络带来手续费收入。

去中心化桥接技术原理

去中心化方案通过多重签名等密码学机制,在无需信任第三方的情况下实现比特币跨链转移。这类"桥接"技术将比特币锁定在主链,同时在侧链或L2网络上生成对应的代币表示。与wBTC不同,这些方案保持了比特币的去中心化特性,但实现机制更为复杂。

闪电网络状态通道解析

闪电网络采用"状态通道"技术,允许用户在链下进行大量微支付,最终只将结算结果写入主链。其核心原理是参与方先存入保证金开启通道,期间所有交易都在链下更新状态,关闭通道时才将最终余额提交到比特币网络。虽然理论上能极大提升吞吐量,但闪电网络目前仅锁定0.026%的比特币供应量,使用率仍然较低。

Rollup技术突破性创新

Rollup被视为最有前景的扩容方案,分为主权Rollup和有效性Rollup两种。前者将交易数据批量发布到主链,后者则发送加密证明。特别值得注意的是BitVM方案,它通过挑战-响应机制实现欺诈证明,有望在不改变比特币核心协议的情况下实现安全扩容。而OP_CAT升级如果实施,将允许更复杂的智能合约,为Rollup提供更强支持。

当前比特币L2生态仍处早期,73个项目中只有26个上线主网。领先项目Merlin Chain已吸引13.3亿美元TVL,但日均交易量仅5-8万笔。未来竞争将围绕开发者生态和TVL规模展开,而能否为矿工创造持续收入将是衡量方案成功的关键指标。

软件升级攻坚战:比特币的进化瓶颈

比特币网络正通过一系列关键升级突破其技术限制。SegWit(隔离见证)和Taproot升级显著提升了交易效率——SegWit通过分离签名数据使区块容量提升4倍,而Taproot优化了加密架构,为NFT等应用铺平道路。但这些改进仍不足以满足全球金融需求。

有效性Rollup技术被视为比特币扩容的终极方案,它能在不损害去中心化原则的前提下大幅提升吞吐量。然而实施面临重大挑战:BitVM开发团队正在构建的欺诈证明机制需要18个月完成,且必须通过社区软分叉才能部署。

智能合约功能扩展方面,OP_CAT升级备受期待。这个被Starknet百万美元资助支持的提案,将引入原始智能合约功能,为比特币带来更复杂的可编程性。目前73个比特币L2项目中,仅有26个投入运行,头部项目Merlin Chain虽锁定13.3亿美元资产,但日交易量仅5-8万笔,显示生态仍处早期阶段。

万亿生态孵化:L2赛道竞争格局

比特币Layer2生态正在经历爆发式增长,目前已有73个活跃项目争夺市场份额,总锁定价值(TVL)超过36.1亿美元。这些项目主要分为四种类型:中心化包装代币(如wBTC)、闪电网络等状态通道方案、侧链技术以及新兴的Rollup解决方案。

当前竞争格局呈现以下特点:

1. TVL争夺战:Merlin Chain以13.3亿美元TVL暂居领先地位,但日均交易量仅5-8万笔,与主流公链相比仍有差距。wBTC仍是主导模式,占比特币TVL的主要部分。

2. 开发者生态建设:约40个项目支持EVM兼容,旨在吸引以太坊开发者。目前比特币L2开发者约312人,远低于以太坊生态的开发者数量。

3. 技术路线分化:包括状态通道、侧链、Rollup等多种扩容方案并存。其中Rollup技术被视为最具潜力的方向,可分为主权Rollup和有效性Rollup两类。

4. 早期发展特征:多数项目仍处试验阶段,仅26个上线主网。项目方主要通过吸引大额资金(鲸鱼、矿工、基金)和开发者来建立生态。